다양한 신경계 질환의 치료를 위해 여러 신약 및 치료 접근법이 시도되고 있으나, 효과적인 치료법이 개발되지 못하는 가장 큰 이유 중 하나는 뇌-혈관 장벽(Blood-Brain Barrier, BBB)의 존재 때문입니다. BBB는 일반적인 혈관 구조와 달리, 뇌를 보호하기 위해 선택적으로 물질의 투과를 허용하는 고도로 정교한 장벽으로, 대부분의 약물이 이 장벽을 통과하지 못합니다. 이에 따라, BBB를 효과적으로 통과할 수 있는 약물 전달 전략의 개발이 필수적이며, 특히 비침습적 방법을 활용한 연구가 활발히 진행되고 있습니다.

최근 주목받고 있는 접근법 중 하나는 세포외 소포체(Extracellular vesicles, EVs)을 이용한 약물 전달입니다. EV는 비교적 자연스럽게 BBB를 통과할 수 있을 뿐 아니라, BBB의 결합 상태에 영향을 주어 그 구조적 특성을 조절할 수 있다는 점에서 약물 전달 매개체로서의 가능성이 제시되고 있습니다. 그러나 이러한 특성의 분자적 기전은 아직 명확히 규명되지 않았기에, 본 글에서는 기존 연구를 바탕으로 EV가 BBB를 통과하는 주요 경로들을 정리하고, 이를 활용한 뇌질환 치료 전략에 대해 논의하고자 합니다.

1. BBB의 구조적 특성

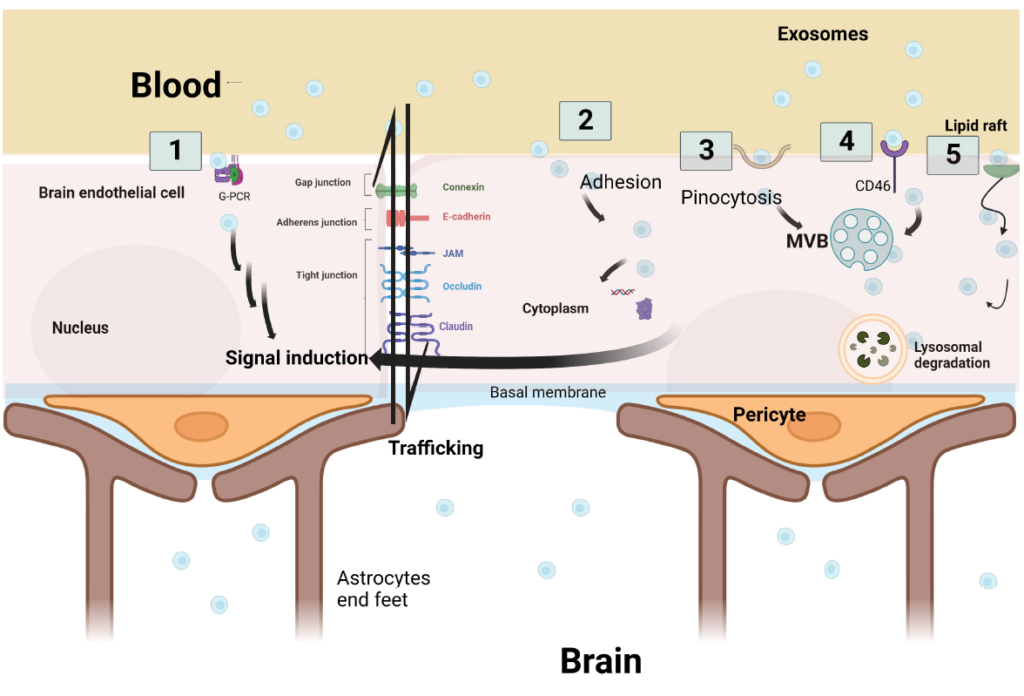

BBB는 여러 유형의 세포들이 상호작용하며 형성한 복합적인 구조를 갖습니다. 가장 핵심적인 구성 요소는 뇌 내피세포(brain endothelial cells)로, 이들은 서로 밀착연접(tight junction)을 통해 견고하게 결합되어 있으며, 그 외에도 부착연접(adherens junction), 간극연접(gap junction)을 통해 세포 간 연결이 강화됩니다. 내피세포 외부에는 혈관주세포(pericyte)가 분포하여 혈관의 안정성을 지지하고, 이들과 함께 기저막(basement membrane)이 혈관을 둘러싸 BBB의 형태를 유지합니다. 가장 바깥쪽에는 성상세포(astrocyte)의 말단돌기가 혈관을 감싸며 BBB의 구조를 완성합니다. 이러한 복합적 구조는 외부 물질의 통과를 엄격히, 그리고 선택적으로 제한하는 기능을 수행합니다.

2. EV의 BBB 통과 기전

BBB를 통과하기 위해 물질은 수동 확산(passive diffusion) 또는 능동 수송(active transport)의 경로를 택하게 됩니다. 수동 확산은 주로 분자량이 500 Da 이하이며, 지질 친화성이 높은 소분자에 한정됩니다. 이에 반해 대부분의 생체분자 및 약물은 능동 수송 경로를 통해 BBB를 통과해야 하며, 이는 크게 운반체 매개 수송(carrier-mediated transport), 유출 펌프(efflux pump), 수용체 매개 수송(receptor-mediated transport), 흡수 매개 세포횡단수송(adsorptive-mediated transcytosis)으로 구분됩니다.

EV가 BBB를 통과한다는 사실은 다양한 연구에서 관찰되었으며, 그 중에서도 트랜스시토시스(transcytosis)가 가장 유력한 경로로 제안됩니다. EV의 트랜스시토시스 경로는 다음과 같이 다섯 가지 기전으로 설명될 수 있습니다:

- GPCR(G-protein coupled receptor) 기반 세포 표면 신호 전달 유도 및 EV의 흡수

- EV 내 성분의 세포 내 흡수 및 반응 유도

- 미세음세포작용(micropinocytosis)에 의한 소포 형성

- 수용체 매개 트랜스시토시스를 통한 MVB 내 이송

- 지질 뗏목(Lipid raft) 기반 흡수 조절 메커니즘

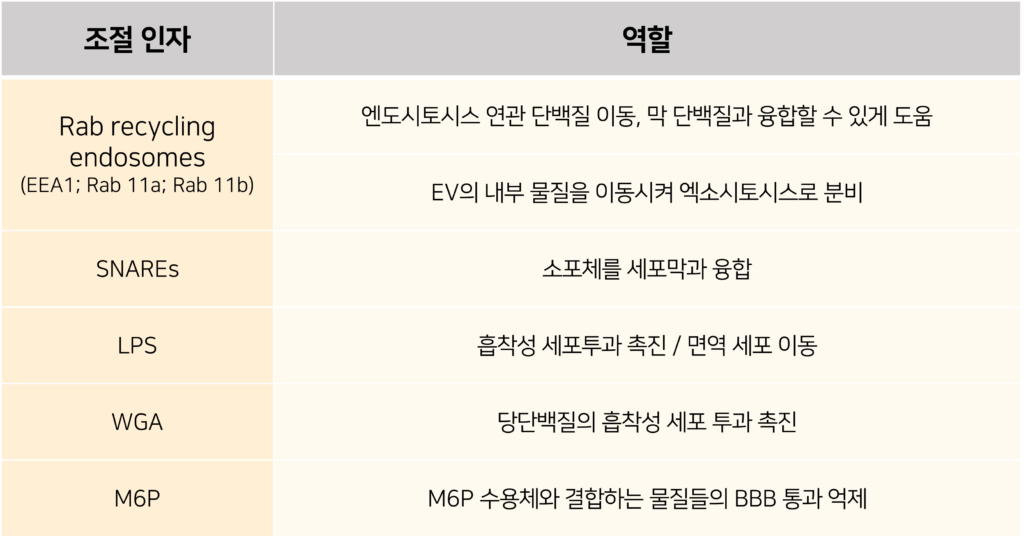

이러한 경로를 통해 내피세포 내로 유입된 EV는 다시 세 가지의 경로 중 하나를 통해 세포 내 반응을 유도할 수 있습니다. 첫째, 리소좀(lysosome)에 의해 분해되거나, 두번째로는 세포질 내 신호전달을 유도하거나, 세번째로는 새로운 ILV(Intraluminal vesicle)로서 MVB로 이동 후 세포 외로 재분비되는 경우입니다. 다음의 표에 EV의 BBB 통과 기전에 관여하는 인자들을 정리해보았습니다.

형광 라벨링 기반 분석에 따르면, EV는 내피세포의 세포막과 상호작용하여 내포된 물질을 세포질 내로 전달하는 것으로 관찰되었으며, EV의 크기 및 밀도에 따라 전달 경로가 달라질 수 있음도 보고되었습니다.

더하여, 염증 환경은 EV의 BBB 투과성을 증가시키는 주요 요인 중 하나로 작용합니다. 염증에 의해 BBB의 구조적 안정성이 교란되며, EV의 엔도시토시스(endocytosis)가 촉진됩니다. 특히, 염증 환경에서 흔히 나타나는 저산소 조건에서는 내피세포 내 칼슘 유출이 증가하며, 접합 단백질의 변성을 유도하여 EV 통과에 유리한 환경을 조성합니다. 이는 혈중 EV의 뇌 유입, 또는 뇌 유래 EV의 말초 방출 양쪽 경로 모두를 설명할 수 있으며, 이에 따라 EV는 뇌질환의 바이오마커로도 주목받고 있습니다.

또한 IL-6, TNF-α 등 염증성 사이토카인은 EV의 BBB 투과율을 증가시키며, 종양 및 뇌졸중 등 염증 외의 다른 병리적 환경에서도 EV의 전달이 활성화됨이 보고되었습니다. 이는 주로 수용체 매개 또는 지질 뗏목 기반의 엔도시토시스 경로를 통해 이루어지는 것으로 보입니다.

3. EV를 통한 뇌질환 치료

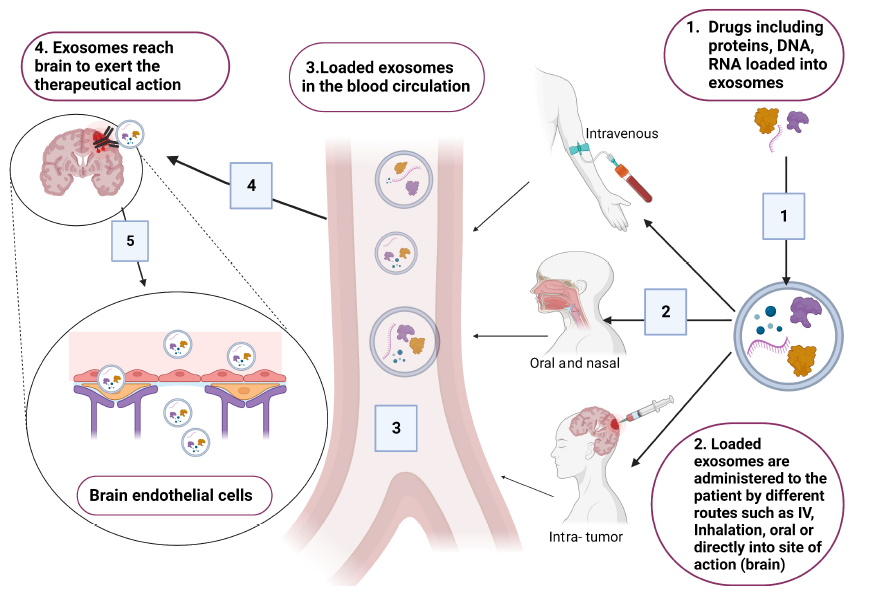

EV는 약물 전달체로서 각광받고 있습니다. EV 그 자체로도 치료능이 있는 경우가 있지만(줄기세포 유래 EV 등), 인공적으로 엔지니어링 된 EV가 대량 생산 또는 정제, 약물 탑재, 안정성과 품질 보증에 더욱 유리하도록 개발되었습니다. 제조된 EV의 경우 자연적으로 생성된 EV가 갖고 있던 반감기, 타겟 조직으로의 이동 등의 한계를 극복하였습니다. 또한 다른 나노캐리어들과 비교해보았을 때 선택적 전달, 안전성, 조직접합성, 생체이용률, 흡수율 등의 측면에서 우위를 점하고 있어 약물 전달 전략으로서의 EV 연구가 지속되고 있기도 합니다.

특별히, EV가 BBB를 통과한다는 사실은 신경계 질환의 치료제로서의 적용 가능성을 높입니다. 실례로, 줄기세포 유래 EV의 경우 외상성 뇌손상에 대한 새로운 치료법으로 개발되고 있습니다. 특히 줄기세포 EV에 포함된 miRNA 등이 EV의 타겟 세포에 흡수되어 유전자의 번역 후 조절을 일으켜 조직 재생 등의 효과를 보이는 것으로 알려졌습니다. 이들은 장기간의 보관에도 효과와 안정성을 보장하며, 내부에 항염증 물질이나 성장 인자들을 탑재한다면 불안 장애, 난치성 우울증, 신경 퇴행성 질환 등도 치료할 수 있을 것으로 보입니다.

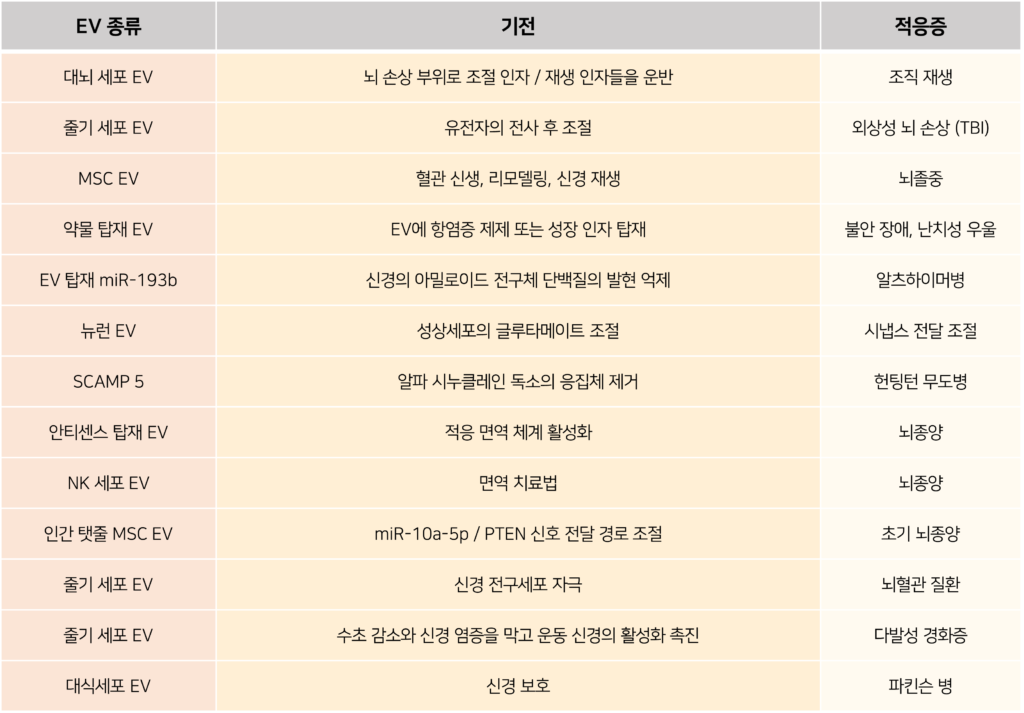

재생 의학 분야에서 각광받고 있는 줄기세포 EV의 경우, 면역원성이 없음과 동시에 기존의 침습적 치료 방법과는 다르게 비침습적으로 진행할 수 있다는 점에서 기대를 받고 있습니다. 줄기세포 EV는 주로 MSC 또는 iPSC에서 유래한 EV가 사용되고 있으며, 다양한 치료법 개발 사례는 아래의 표로 정리해보았습니다.

앞서 언급한 치료제, 또는 약물 전달체로서의 EV의 장점에도 불구하고, 이것이 실제 임상에서 적용되기 위해서는 여러 장애물을 넘어야 합니다. 높은 생산 비용과 낮은 수율의 정제 공정 등의 문제들입니다. 다량의 EV의 생산과 정제는 EV의 응집 현상을 일으키고, 이는 안정성과 흡수율의 저하라는 부정적 효과를 불러 일으킬 수 있습니다. 또한 EV의 내부 물질들의 불균질성이 면역 반응을 촉발할 수 있다는 위험성 또한 제기됩니다.

그럼에도 불구하고 크고 다양한 이점들을 갖고 있는 물질인 만큼, 생산과 정제적 측면에서의 장벽만 해결한다면 혁신적인 신경계 질환 치료법이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.

참고문헌 : Abdelsalam M, Ahmed M, Osaid Z, Hamoudi R, Harati R. Insights into Exosome Transport through the Blood-Brain Barrier and the Potential Therapeutical Applications in Brain Diseases. Pharmaceuticals (Basel). 2023 Apr 10;16(4):571. doi: 10.3390/ph16040571.